書道の歴史と変遷

書道は、中国で生まれ、日本や韓国などの東アジアで発展した文字芸術です。 その歴史は紀元前14世紀にまで遡り、時代とともに様々な書体や表現方法が生まれ、 現代でも重要な芸術分野として継承されています。

時代を選択

紀元前14世紀

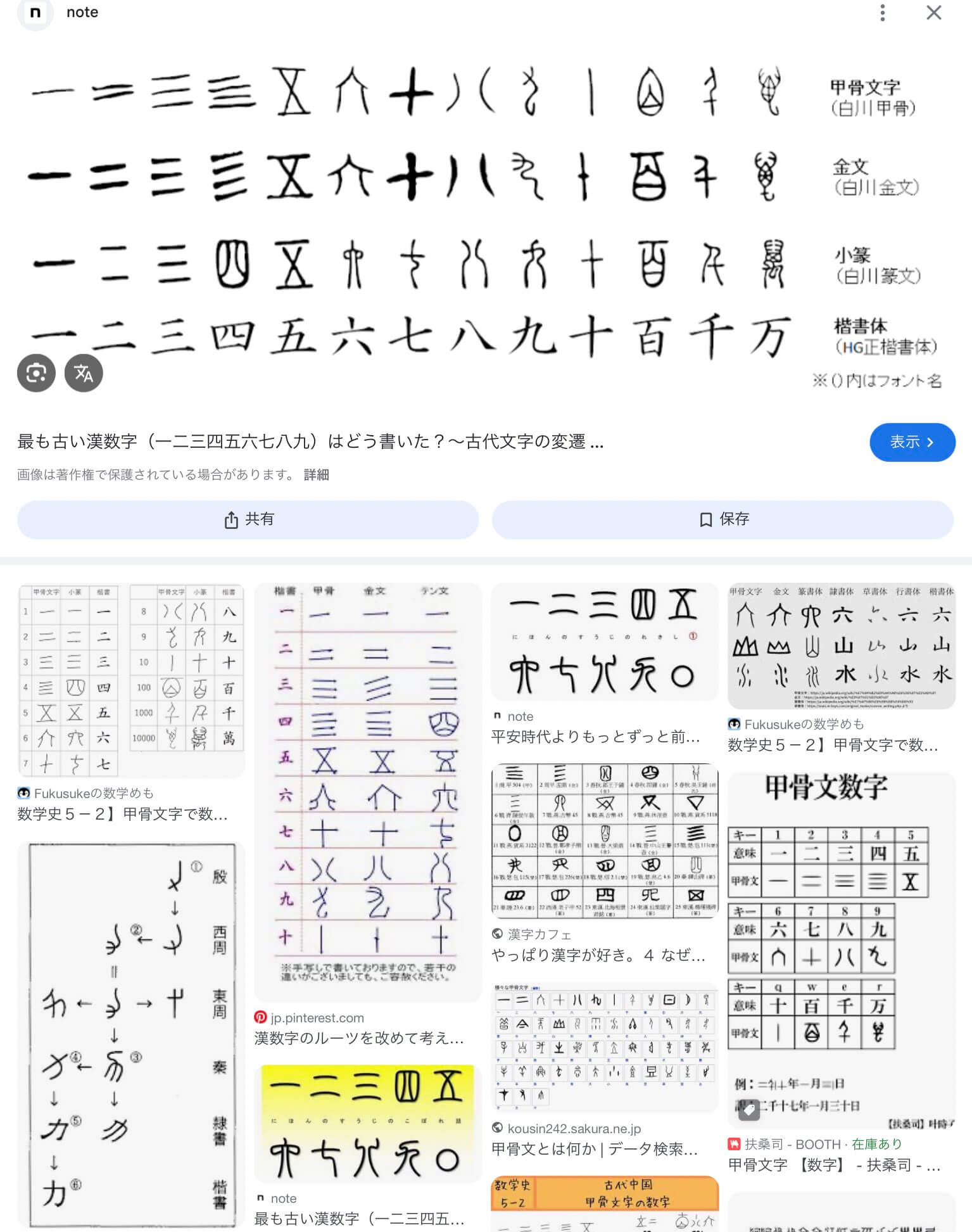

甲骨文字の時代

亀の甲羅や獣骨に刻まれた、最古の体系的な漢字。占いに使用された。

殷王朝時代の甲骨文字

紀元前11世紀

金文の時代

青銅器に鋳造された文字。儀式用の器物に使用され、より装飾的な特徴を持つ。

周王朝時代の金文

紀元前3世紀

篆書体の確立

秦の始皇帝による文字統一。小篆が標準書体として制定される。

秦朝時代の小篆

紀元前2世紀

隷書体の発展

漢代に入り、実用性を重視した隷書体が普及。公文書や碑文に広く使用される。

漢代の隷書

3世紀

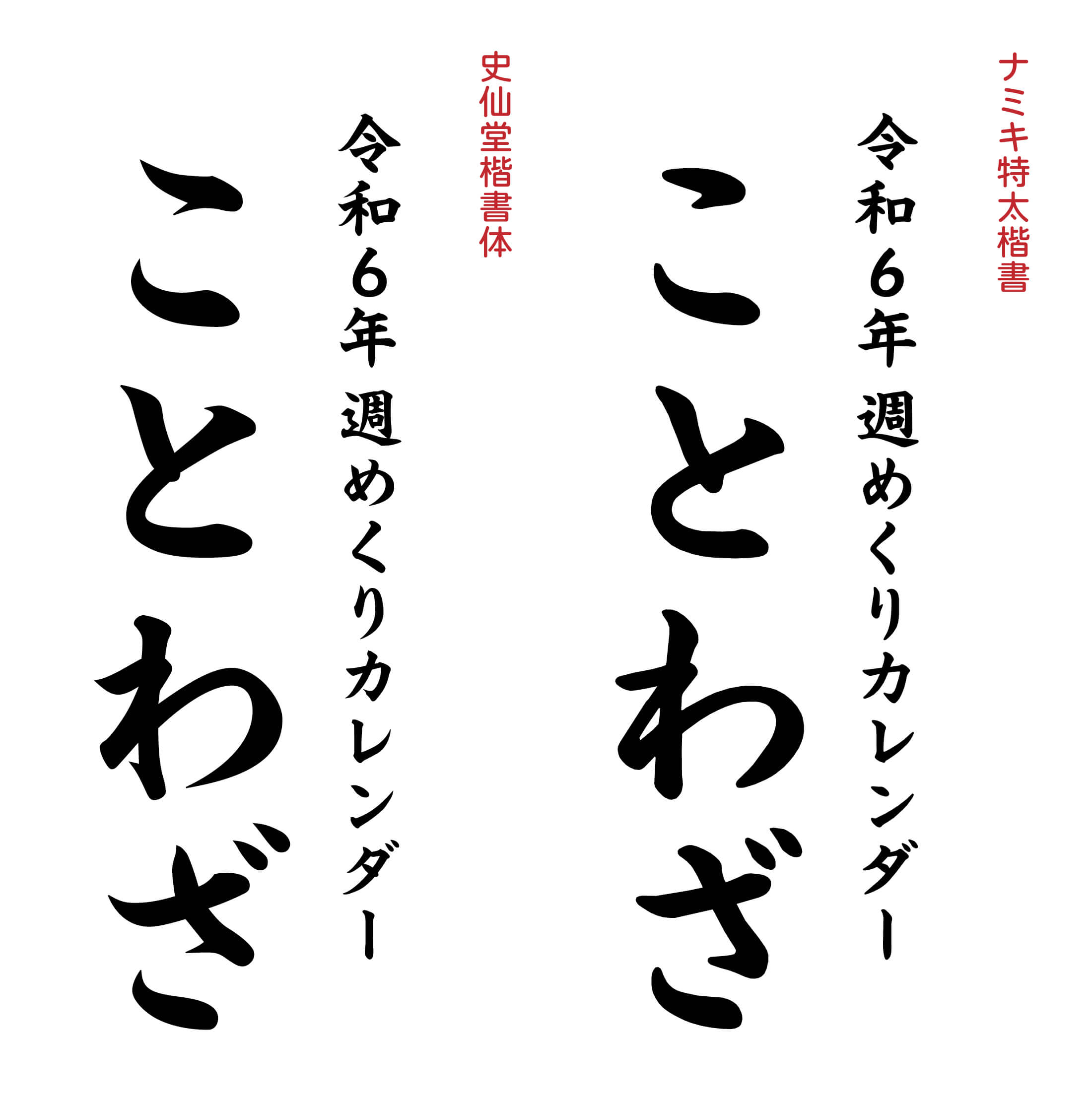

楷書体の完成

現代でも最も基本的とされる楷書体が完成。整った字形と明確な規則性を持つ。

魏晋時代の楷書

20世紀

現代書道の展開

伝統的な書体を基礎としながら、新しい表現方法や芸術性の追求が行われる。

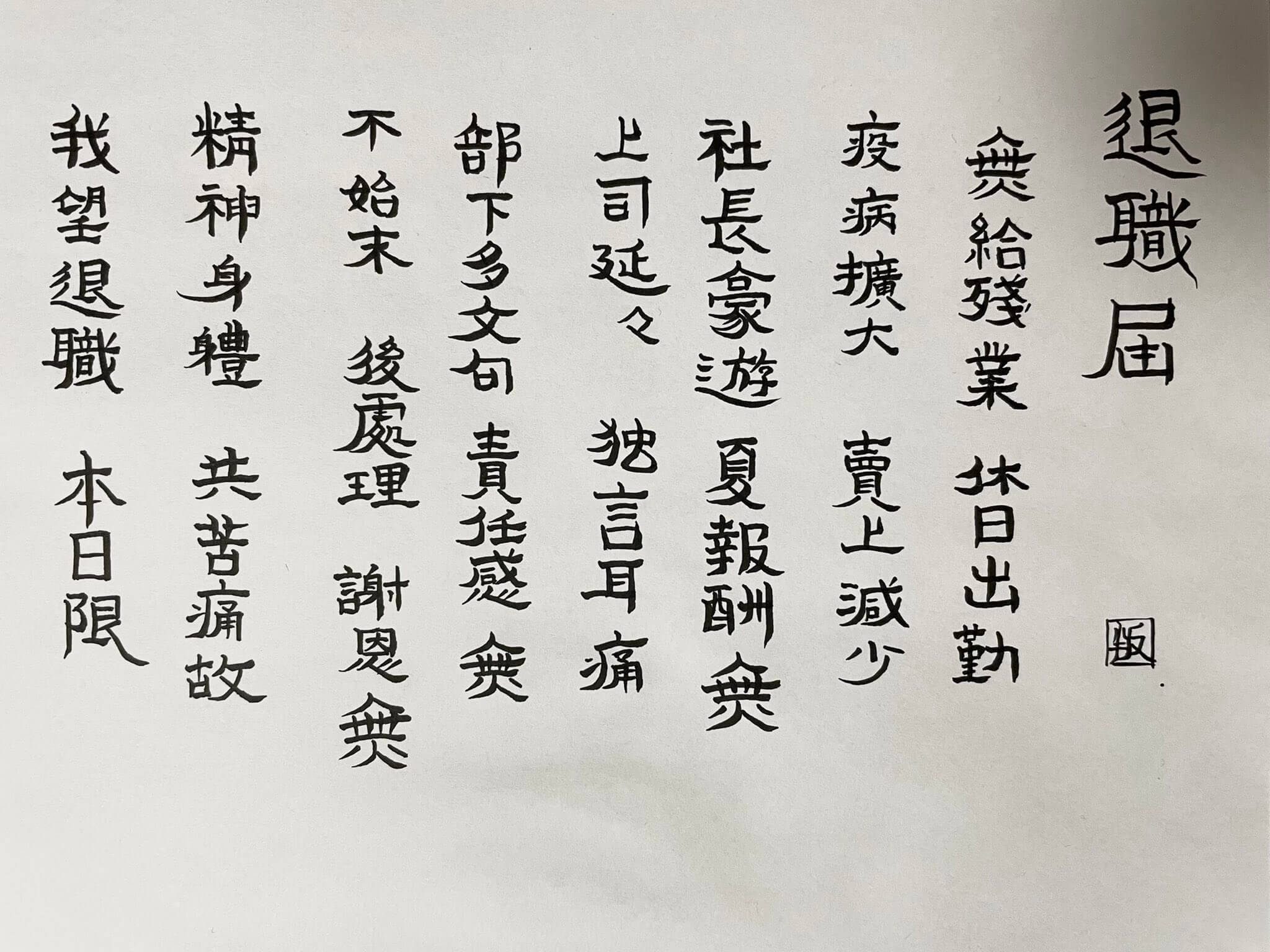

現代の書道作品

代表的な書家

王羲之

303年-361年

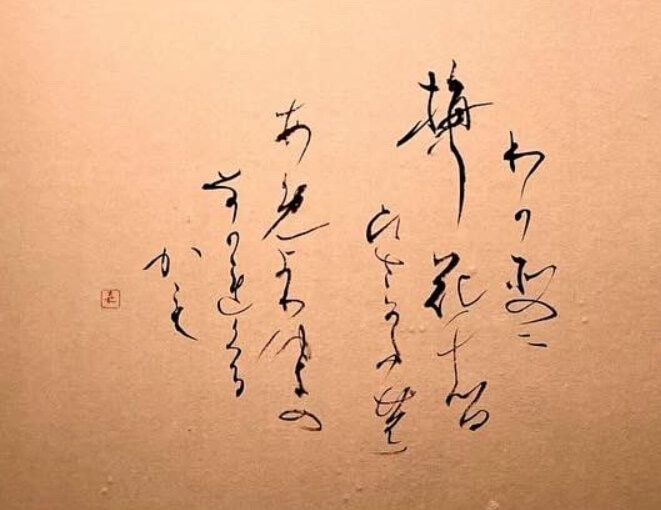

「書聖」と称される東晋の書家。行書・草書を得意とし、「蘭亭序」は書の神品とされる。

空海

774年-835年

日本の平安時代の僧侶・書家。「風信帖」などの名筆で知られる。

顔真卿

709年-785年

唐代の書家・政治家。楷書・行書に優れ、力強い書風で知られる。

主要書体の比較

| 書体 | 時代 | 特徴 | 主な用途 |

|---|---|---|---|

| 篆書 | 紀元前3世紀~ | 均一な線の太さ、装飾的 | 印章、碑文 |

| 隷書 | 紀元前2世紀~ | 横画の波磔、方形的 | 公文書、碑文 |

| 楷書 | 3世紀~ | 整った字形、規則的 | 一般文書、教育 |

| 行書 | 4世紀~ | 流動的、半草書的 | 日常書写、芸術 |

| 草書 | 5世紀~ | 連続的、抽象的 | 芸術作品 |

書道の道具と技法

四宝

- 筆:様々な太さと硬さがある

- 墨:松煙墨と油煙墨がある

- 硯:墨を磨る道具

- 紙:様々な種類の和紙がある

基本技法

- 執筆法:筆の持ち方

- 運筆法:筆の動かし方

- 用墨法:墨の濃淡の使い方

- 構成法:文字の配置方法

現代における書道

現代書道の特徴

- 伝統的技法の継承と革新

- デジタル技術との融合

- 国際的な評価と影響

- 教育における役割

書道の現代的意義

- 文化遺産としての価値

- 精神修養としての側面

- 芸術表現の可能性

- コミュニケーションツールとしての役割